Total de visualizações de página

segunda-feira, 15 de dezembro de 2014

domingo, 14 de dezembro de 2014

EU, MAMÃE E OS MENINOS : Dizer-se homem ou mulher, eis a questão

|

| Adicionar legenda |

sexta-feira, 12 de dezembro de 2014

Momy, desconcertante e intenso, como é o real

Antes de tudo, um alerta: Mommy é uma ficção científica. Mas não espere discos voadores, seres do espaço ou algo do tipo. O futuro do longa-metragem – que está logo ali, em 2015 – é tão pé no chão que, em certos momentos, o espectador até esquece que se trata de uma versão alternativa do mundo em que vivemos. Na verdade, há apenas uma – importantíssima – peculiaridade: trata-se de um Canadá ficcional, onde a lei permite que os pais, em caso de problemas com os filhos, possam interná-los em hospitais públicos com a maior facilidade. Apenas isto. Aviso dado, é hora de embarcar na melhor viagem oferecida pelo multitarefa Xavier Dolan, o jovem de apenas 25 anos que dirige, roteiriza, produz, edita e, ufa!, cuida do figurino. Dolan sempre foi assim, gosta de acumular diferentes funções nos filmes que realiza – de vez em quando ele ainda atua. Entretanto, por mais que tenha obtido elogios em trabalhos anteriores, como Amores Imaginários e Eu Matei Minha Mãe, é em Mommy que ele atinge a maturidade como diretor. Especialmente no domínio conceitual sobre como contar uma história.

Aviso dado, é hora de embarcar na melhor viagem oferecida pelo multitarefa Xavier Dolan, o jovem de apenas 25 anos que dirige, roteiriza, produz, edita e, ufa!, cuida do figurino. Dolan sempre foi assim, gosta de acumular diferentes funções nos filmes que realiza – de vez em quando ele ainda atua. Entretanto, por mais que tenha obtido elogios em trabalhos anteriores, como Amores Imaginários e Eu Matei Minha Mãe, é em Mommy que ele atinge a maturidade como diretor. Especialmente no domínio conceitual sobre como contar uma história.

Há uma peculiaridade no filme que faz toda a diferença: o formato de tela. Dolan explora principalmente o formato 1:1, bem quadradão mesmo, apelidado de “formato instagram”. Tal escolha faz com que o público tenha sempre a sensação de aperto, de que falta espaço naquele trecho onde tudo acontece, ainda mais com o vazio existente nas laterais. Com o tempo, tudo se acerta e o espectador se acostuma. Só que há um motivo especial para tal escolha: o formato da tela muda, no decorrer da história. E o primeiro instante em que isto ocorre, ao som de “Wonderwall” do Oasis, é pura magia cinematográfica, daquelas de arrepiar. Apenas ali, quando o filme já caminha para sua metade final, é que se pode compreender o porquê de tal escolha e o quão brilhante e original ela é. Entretanto, Mommy é mais do que um mero truque estético envolvendo técnicas cinematográficas. Há nele uma trama profunda, envolvendo o difícil relacionamento entre uma mãe solteira (Anne Dorval, excelente) e seu filho problemático (Antoine-Olivier Pilon, ótimo!), hiperativo e desbocado. A relação entre eles apenas começa a melhorar quando entra em cena uma nova vizinha (Suzanne Clément, muito bem), que traz um certo “equilíbrio” ao trio. Entre aspas porque nada que acontece entre eles pode ser considerado habitual, pelo impacto e, às vezes, violência envolvida.

Entretanto, Mommy é mais do que um mero truque estético envolvendo técnicas cinematográficas. Há nele uma trama profunda, envolvendo o difícil relacionamento entre uma mãe solteira (Anne Dorval, excelente) e seu filho problemático (Antoine-Olivier Pilon, ótimo!), hiperativo e desbocado. A relação entre eles apenas começa a melhorar quando entra em cena uma nova vizinha (Suzanne Clément, muito bem), que traz um certo “equilíbrio” ao trio. Entre aspas porque nada que acontece entre eles pode ser considerado habitual, pelo impacto e, às vezes, violência envolvida.

Mommy é um daqueles raros casos que, ao término da sessão, deixa um sorriso de satisfação e, por que não?, encantamento. Pela ousadia ao implementar uma proposta tão ambiciosa, e executá-la tão bem, e também pelo excelente trabalho apresentado pelo elenco. Um filme impactante, com um baita soco no estômago que incomoda, mas, ao mesmo tempo, fascina pela beleza com que é construído. Excelente filme, um dos melhores do ano

quinta-feira, 16 de outubro de 2014

terça-feira, 1 de julho de 2014

Muito interessante esse vídeo- Falsidade nas redes sociais

Em um capítulo da minha dissertação, falo sobre o narcisismo e a sociedade do espetáculo na comtemporaneidade,

O time é de guerreiros. Mas quem é o inimigo?

Não foi porque o Paulinho saiu. Nem porque o Fernandinho entrou. Ou porque o Felipão mexeu mal. Porque Jô e Fred não acertaram o pé. Porque o Neymar foi anulado. Porque o meio-campo evaporou. Ou porque faltou raça, vontade, aplicação. Os motivos que levaram a seleção brasileira a entrar em pânico na partida contra o Chile, no sábado 28, passaram longe das explicações mágicas para referendar ou desmontar análises táticas ao fim do duelo. O pânico, que travou pernas e mentes, tomou a proporção que tomou durante 120 minutos do jogo porque todo mundo, da comissão técnica aos torcedores, pareceu se esquecer de que aquela era uma partida de futebol, e não uma guerra. Uma guerra construída desde a preleção, com a evocação da honra, da nação, do orgulho, do amor, da justiça divina e das lágrimas. O arsenal levou a equipe a entrar em campo com o peso de um país rendido pelo inimigo.

Mas quem era o inimigo?

A depender das reações ao fim da partida, eram todos: o rival que entrou na maldade, o juiz que errou no gol do Hulk, a desconfiança de quem apostou no fiasco, a imprensa que martelou todos os erros de uma equipe que não pode, não deve nem ouse pensar em perder o Mundial da redenção, o único capaz de expurgar nossas chagas expostas desde a Copa de 50.

A construção do inimigo incorporou nas quatro linhas de campo mais que uma linguagem: incorporou na equipe o espírito de uma sociedade violenta em sua base. “Vencer”, afinal, é imperativo aos filhos chamados pelos pais de “campões” antes mesmo de sair da fralda. A eles é dito o tempo todo: sejam homens, sejam dignos, passem no vestibular, atropelem os concorrentes, subam no emprego, queimem os rivais, aliem-se aos poderosos, mantenham a guarda, protejam os seus, espalhem alarmes e cercas elétricas, tenham cuidado com o vizinho, com o prefeito, com o padre, com todo mundo que tentar tomar seu dinheiro, sua honra, seu passado, e condenem à morte, pelas leis ou pela pistolagem, todos os que morderem seus calcanhares, a começar pelos vagabundos que vagam pelas ruas.

Assim vivemos em estado permanente de guerra, declarada ou não, que pode ser vencida ou não, mas que não permite o sabor de uma trégua. E morremos um pouco a cada dia, sufocados, pressionados, equilibrando pratos, somatizando chutes na boca e lambendo botas para não chegar em casa com a vergonha de dizer: “fracassei”.

Esse espírito do funcionário-padrão que se acredita guerreiro vitorioso está espalhado por todos os setores da equipe de Luiz Felipe Scolari. Dá para ver no olho dos jogadores perfilados para cantar o hino à capela: as lágrimas, anteriores à partida, parecem o transbordamento não de uma alegria, mas de um ódio contra tudo e contra todos que mal cabe no corpo.

Ódio de quê?

Da projeção de uma ideia de que a seleção não é a manifestação, mas a própria identidade de nação. Antes e depois dos jogos, a confirmação de que o nacionalismo é de fato o último reduto dos idiotas parece claro quando nós (este escriba, inclusive) reproduzimos um discurso segundo o qual “aqui é Brasil, somos os donos dessa Copa e ninguém vai vir aqui pisar em cima da nossa bandeira sem passar em cima dos nossos cadáveres”.

Por isso vemos jogadores como David Luiz, ótimo zagueiro da seleção, correr para a torcida com os olhos cheios de lágrimas e o antebraço quase esfolado de tanto bater com a palma da mão para mostrar que ali corria sangue. Porque nada menos do que a salvaguarda dessa ideia esperamos dos guerreiros, digo, jogadores da seleção.

Sobrou para os chilenos, adversários dignos e vizinhos respeitáveis que durante 120 minutos foram nomeados inimigos maior da pátria e sofreram a descortesia de ouvir as vaias dos anfitriões durante a execução de seu hino. Naquele momento estava claro que o Brasil havia levado a sério demais a ideia de que nós (nós: eu, você, a seleção, o vizinho, o dono da padaria e até o dono do jornal que você detesta) somos um time de guerreiros, que não desiste nunca, que não se dobra jamais e blábláblá. Por isso foi insuportável assistir à partida. Porque vimos em campo soldados, e não jogadores de futebol, os artistas capazes de arrancar a graça em um jogo calculado por meio do drible, do improviso, da surpresa, da leveza e da amplitude. É quando o futebol deixa de ser uma concessão pra sorrir para se tornar uma batalha, triste como a mais ordinária das rotinas, em que só vence quem mata mais e morre menos.

Ao fim do jogo, ainda confuso entre alívio, alegria e certa tristeza, assisti à exaustão a entrevista do goleiro Júlio César, heroi da partida com dois pênaltis defendidos. Fosse uma guerra, seria laureado com medalhas de honra, palmas e aplausos, sem perceber que na próxima sexta-feira será empurrado novamente para o front, de novo na linha de frente, e que condecoração alguma o salvará da saraivada de tiros em caso de fracasso. Por isso, ao ouvi-lo falar de orgulho, honra e reconquista, senti apenas pena. Pena pelos quatro anos em que viveu como um apátrida por ter falhado nos gols contra a Holanda, na já distante Copa de 2010. Aquelas lágrimas não pareciam ser de alegria, como afirmou, mas de um ódio por tudo o que ouviu e pensou em ouvir em caso de novo fracasso: de todos os que colocariam às suas costas o projeto do que poderíamos ter sido e não fomos. Senti pena como sinto pena dos soldados, condecorados ou não, vitoriosos ou não, que colocam a valentia em teste e perdem sua vida por uma causa: a honra, o orgulho, a bandeira, a glória, a nação. É em nome desses termos, tão abstratos como o vento, que os homens vão à luta não para espalhar a liberdade, como prometeram a eles, mas para morrer.

Assim começam e terminam todas as guerras, concluí ao fim da entrevista do goleiro. Nenhum general motiva o soldado a morrer falando em barbárie, em terror, em destruição. Convence o sujeito a morrer falando sobre valores: a maldita honra, o maldito orgulho, a maldita bandeira, a maldita glória e a maldita nação (e a maldita evocação a Deus, claro, pai de todos sem distinção mas que escolhe quem mata e quem morre conforme a amplitude da reza).

Se em uma guerra não há vencedores, o Brasil não venceu a partida contra o Chile nem contra Camarões nem contra a Croácia e nem contra o México na Copa das Confederações, quando descobrimos um novo grito de guerra ao cantar o hino à capela. Perdemos todos. Perdemos no instante em que transformamos a partida em uma questão de honra e absorvemos no campo a linguagem de uma sociedade já suficientemente violenta e injusta e, em vez de alegrias e amplitudes, falamos em honra, orgulho, bandeira, glória e nação. Em nome de tudo isso matamos Júlio César por mais de quatro anos, e só agora damos a ele o direito de falar com a cabeça erguida diante da câmera – um direito negado a Barbosa, que não teve outra chance em 54.

Ao fim da entrevista, pensei em telefonar ao goleiro da seleção brasileira, de quem não tenho o telefone, e dizer: meu amigo, só Deus (e meus pacientes vizinhos) sabe o quanto vibrei ao ver suas muitas defesas contra o Chile. Mas de minha parte pode ficar tranquilo: você não me devia nada. Você, ao que tudo leva a crer, é um grande sujeito, com ou sem milagres redentores em campo, e não merece ser sacrificado em meu nome nem em nome de ninguém (as falhas em 2010 nem foram tão falhas assim). Essa guerra da Copa, como todas as guerras, é só uma velha ficção: por ela inventa-se um inimigo para unir uma nação em nome de muito pouco ou quase nada. Ficaremos felizes e guardaremos para sempre a lembranças da Copa se tudo der certo. Mas ainda assim será só futebol, e só terá graça se for só futebol. Quando vira guerra vira outra coisa. Vira trauma, vira pânico, vira tristeza. Mesmo quando levamos a taça, somos apenas a expressão daquela gente honesta, boa e comovida da música de Belchior. Aquela gente que caminha para a morte pensando em vencer no campo e na vida.

Crônica / Matheus Pichonelli

domingo, 29 de junho de 2014

Lição da Copa

Em La Voie (O Caminho) o sociólogo Edgar Morin apontou um dos grandes paradoxos de nosso tempo. “A globalização”, diz ele, “é ao mesmo tempo o melhor e o pior.” Por melhor, entende-se a possibilidade de emergência de um novo mundo. Por pior, a possibilidade de autodestruição da humanidade. Em meio à incerteza do porvir, escreve o mestre francês, um fato é concreto: somos cada vez mais interdependentes e pertencemos a uma “comunidade de destino”. Morin não foi o primeiro a observar a formação dessas comunidades, mas um dos primeiros a diagnosticar sua reemergência no mundo de hoje. O termo designa uma espécie de cimento social que une indivíduos com vidas díspares em torno de um objetivo comum.

São essas “comunidades de destino”, segundo outro sociólogo, o alemão Albrecht Sonntag, que fazem o sucesso da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Para o especialista em sociologia do esporte, professor da Escola de Administração (Essca) de Angers e Paris e coordenador do projeto Football Research in an Enlarged Europe (Free), nós, torcedores, sofremos de certa esquizofrenia: somos pós-modernos, consumidores globalizados, hedonistas, mas também pré-modernos, arcaicos, sentimos a necessidade de estar juntos e compartilhar um mesmo objetivo.

Nesse sentido, a Copa tornou-se ao longo dos anos um símbolo de união capaz de superar as diferenças de classes sociais, de éticas ou religiões. “Grandes nações, para existirem, têm necessidade de se confortar sobre si mesmas de tempos em tempos por pulsões emocionais fortes”, diz Sonntag. “Temos a necessidade de dizer a nós mesmos que somos uma comunidade, que tem problemas, mas também vínculos. Chamo isso de metáfora da família.” Embora não considere a melhor de todos os tempos, Sonntag fala com paixão da Copa no Brasil. E, otimista, adverte: a grande imagem positiva que ficará para o mundo não é apenas a de um país que sabe apreciar o futebol, mas a de uma sociedade madura e democrática que, ao mesmo tempo, sabe se rebelar e pedir a seus governantes mais justiça social, mais igualdade e menos corrupção.

Por que o sr. diz que nós brasileiros podemos adorar a Copa sem receios?

Antes de mais nada porque é um espetáculo fascinante, bem organizado, que nos envia diretamente à infância - um formidável parêntese na vida cotidiana. A Copa tem sua dinâmica própria, seu poder emocional que domina o resto da atualidade - política, social - durante um mês. É claro que o Brasil é uma democracia imperfeita, como todas as outras, que a população brasileira e sua classe média têm boas razões para se revoltar contra certas práticas governamentais e econômicas, mas é necessário que nos concedamos uma pequena pausa para observar como o futebol consegue eclipsar o resto quando a competição começa. É notável.

Mas, depois de tanta efervescência social, essa entrega do Brasil à Copa não é ruim?

Essa é a razão pela qual eu pesquiso sobre o futebol há 15 anos. Esse jogo é especial - e, em alguns países, mais especial do que em outros. Vimos o mesmo na Alemanha em 2006, uma nação que vive em osmose em relação ao futebol e deve muito a ele no que diz respeito a sua coesão social. Trata-se de uma democracia que funciona melhor que a do Brasil - não é feio nem maldoso dizer isso - e também é um pouco menos corrompida. Mas a necessidade de coesão é exatamente a mesma.

Por quê?

Porque os símbolos que reúnem os alemães foram desnaturados, desvalorizados pelo nazismo. O hino nacional foi por 50 anos uma questão delicada. A bandeira, nós não usávamos. Não havia uma relação natural com a “comunidade de destino”. A Copa de 2006 criou esse símbolo nacional de substituição. O Brasil e a Alemanha são muito comparáveis em suas necessidades de se encontrar em torno do futebol. Se você observar a França, vai ver o mesmo. É uma democracia que funciona, um ótimo país para se viver. Mas há tendências de fragmentação do corpo social. Facilmente identificamos uma grande sede de “estar junto” por um lapso de tempo. A Copa do Mundo exerce esse papel.

E como entender a febre da Copa que os EUA parecem ter contraído também?

Os EUA, outra democracia que funciona bem, têm o mesmo problema que a Alemanha, a França ou o Brasil: são um monstro de 300 milhões de habitantes, fragmentado, com antagonismos incríveis. Sempre necessitaram ao longo de sua história de uma forte dose de nacionalismo a fim de existir. Muitos intelectuais, a começar por Tocqueville, compreenderam isso. É preciso preservar essa ideia de Estado-Nação sob a qual repousam os países. Por isso, o soccer entra cada vez mais no imaginário americano. E, neste ano, eles têm uma equipe bem simpática, com um treinador carismático, simbólico por ser um imigrante que sente pertencer ao país. Mas não sei se isso terá impacto duradouro.

A Fifa é o mal ou só um bode expiatório?

A Fifa é um bode expiatório, sem dúvida. Pediu oito estádios, e o governo brasileiro quis 12, por exemplo. Não podemos culpá-la por isso. Logo, a Fifa é um bode expiatório, ainda que ela mereça. É a Copa do Mundo em si que reúne características que a transformam em um símbolo ideal e justificado para manifestações de ordem social. Em primeiro lugar, ela cria uma visibilidade extraordinária: todo mundo fez reportagens sobre as manifestações no Brasil, tremendamente justificadas, que ganharam uma amplitude mundial. Foi um palco de teatro extraordinário. Além disso, a Copa permite expressar melhor o que se quer dizer. É o país do futebol que está protestando contra a Copa, ora!

Qual é o impacto real de uma Copa?

A Copa do Mundo é um luxo. Mas se diz que não há outro evento que provoque um efeito econômico e de visibilidade tão positivo para um país. Isso é falso. Às vezes é possível limitar os prejuízos, como aconteceu na Alemanha, onde os estádios acabaram sendo bem aproveitados, por exemplo. Não será o caso da Arena de Manaus. Na Rússia, em 2018, serão gastos milhões e milhões e vai ser uma piada. Mas a Rússia não é uma democracia, logo não haverá protestos. No Catar, a mesma coisa. Em geral, a Copa do Mundo é um escândalo, algo desmesurado por natureza. Ela faz desaparecer dinheiro que pode ser utilizado de outra forma. Na Alemanha tudo bem, porque o país tem dinheiro. No Brasil, convenhamos, há outras coisas a fazer em Manaus do que construir um estádio. Logo, as manifestações no Brasil são justificadas, corretas, e tiveram bom efeito, porque hoje o mundo inteiro está por dentro. Fazer coisas impróprias em um país fechado é muito mais fácil do que em uma democracia aberta, como o Brasil.

Essa rebeldia fez do Brasil um ponto de não retorno na história das Copas?

A resposta é sim, sem dúvida. O Brasil é um ponto de não retorno em direção a mais responsabilidade, mais abertura, mais transparência. E não acabou, tenho certeza. No seio da própria Fifa, aposto que eles mordem os dedos por terem decidido muito cedo e muito rápido a realização da Copa na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022.

Seu colega David Ranc, pesquisador do esporte, escreveu um artigo dizendo que a Copa no Brasil é mais organizada que os Jogos Olímpicos em Londres. É isso mesmo?

Ranc é um colega que trabalha na sociologia do esporte, viveu em Londres e viajou muito ao Brasil. Ele defende que os europeus devem mudar de atitude em relação aos países emergentes e em vias de desenvolvimento. Nós continuamos a dizer que sabemos fazer e os outros estão aprendendo. Não é verdade, quando observarmos os enormes erros orçamentários, de organização e de segurança, erros banais, cometidos na Olimpíada de Londres. Meu colega tem razão quando diz que o velho conceito orientalista que dizia que o Ocidente faz uma ideia condescendente do que é o Oriente hoje tem uma nova tradução: o Norte faz uma ideia condescendente do que o Sul é hoje.

Qual será a imagem do País pós-Mundial?

O Brasil ganhará em imagem, pouco importa o resultado. E vai ganhar em imagem por causa das manifestações. Para o mundo, o Brasil é um país onde manifestantes, a maioria pacíficos, defendem ideias justas: justiça social, igualdade de oportunidades, fim da corrupção, etc. Ou seja: é uma democracia que chega a sua maturidade, alcançada por sua população, o que é formidável. Sabíamos que o Brasil era ótimo em fazer festa, e não precisávamos da Copa para saber disso. Hoje, constatamos que é também uma democracia que vive de um pluralismo de ideias essencial. O que falta à Rússia, por exemplo.

Quem deve ganhar a Copa?

Vou dizer uma coisa que vai surpreendê-lo: a melhor coisa que pode acontecer ao Brasil será não vencer a Copa do Mundo.

Você diz isso porque é alemão!

Não, não é isso. O Brasil não precisa de uma sexta estrela na camisa para ser reconhecido para toda a eternidade como o país do futebol. Isso, todo mundo já entendeu. Disputamos o segundo lugar, porque o primeiro é de vocês, de verdade. O que seria interessante é que, se vocês perderem nos jogos eliminatórios, ainda sobrarão tantos outros jogos na Copa. E aí veremos se vocês amam a seleção brasileira ou se, mais ainda, vocês amam o futebol. Eu creio que vocês amam o futebol. Nesse caso, continuarão a fazer a festa, e essa mensagem jamais será esquecida.

E quem é o favorito para a conquista?

Hum… O Brasil pode ser conduzido por uma onda de euforia, mesmo que não esteja muito convincente dentro do campo até aqui. A Argentina - ou melhor, Messi e mais 10 - podem chegar. Se a Holanda continuar nessa batida, pode ir muito longe. E a Alemanha dá a impressão de que ainda tem muita potência escondida sob o capô. Considero essa Copa genial porque tudo pode acontecer.

Essa é mesmo a Copa das Copas?

A melhor Copa do Mundo é aquela que descobrimos quando crianças. Depende da idade de quem responde. A melhor para mim foi - e é - a do México, em 1970. Descobríamos a TV em cores, tivemos uma semifinal incrível entre Alemanha e Itália. Foi um torneio com modelo compacto de três semanas e 16 equipes, coroada por Pelé como o rei. Tudo foi reunido para que o México 1970 fosse a Copa do Mundo. Mas em termos de qualidade do jogo, a Copa de 2014 é seguramente melhor do que as últimas quatro.

*

Albrecht Sonntag é sociólogo da Escola Superior de Ciências Comerciais de Angers (França)

Imagem : Google

quinta-feira, 26 de junho de 2014

Suárez e Zidane, o que eles têm em comum?

Ambos agrediram jogadores italianos durante os jogos da Copa do Mundo. Amobos foram punidos pela FIFA.

Esses dias, no curto tempo que me sobrou, fiquei pensando sobre o trágico episódio do jogador uruguaio Luis Soarez. Tinha lido que o jogador, quase não jogou essa Copa, devido a uma cirurgia no joelho, 21 dias antes evento mundial.

Soarez se recuperou da cirurgia, fez os gols que levaram sua a seleção à classificação, mas, infelizmente sua compulsão a repetição e seu gozo, dissiparam rapidamente toda sua alegria e seu esforço.

Como ele é jovem, desejo que ele possa além de superar as dificuldades físicas, as fragilidades de ordem psíquicas também, para poder jogar na próxima Copa do Mundo. Não podemos nos esquecer, que os craques são humanos e também erram.

Zidane não prejudicou tanto seu time, pois a cabecada foi na final.

quarta-feira, 18 de junho de 2014

quarta-feira, 21 de maio de 2014

segunda-feira, 12 de maio de 2014

Dica de cinema: filme - O passado

Crítica: ‘O Passado’

Asghar Farhadi chamou a atenção da crítica internacional em 2009, com seu Procurando Elly. O filme surpreendeu tanto pela diferença entre Farhadi e Kiarostami, maior expoente cinematográfico de seu país, quanto pelo choque entre o lugar retratado no longa e a imagem que o ocidente fazia dele.

Procurando Elly é um filme de mistério, envolvente, rápido, do tipo que seria facilmente comercializável se não fosse falado em farsi. Diferente do cinema contemplativo, de planos longos e tempos mortos de Kiarostami, que no mesmo ano lançava o experimental Shirin. É também uma narrativa sobre uma classe alta iraniana, intelectual, liberada, que por baixo das burcas quase não apresenta diferença em relação às plateias francesas, ou brasileiras, de sua história. E essa cisão entre a moral instaurada e os valores dos personagens é um dos motores do filme.

Dois anos depois, A Separação deu a Farhadi o Oscar de melhor filme estrangeiro e, novamente, o abismo entre o Irã dos fundamentalistas e dos seculares é o grande tema. A narrativa fluida, em que o espectador nunca tem acesso a verdade, é ideal para um filme que quer falar justamente do desencontro essencial nas estruturas de um país.

Em O Passado, o diretor repete de certa forma a estrutura de A Separação eProcurando Elly, a narrativa fragmentada em que a verdade nunca é acessível, porque se mostra diferente através do olhar de cada personagem. Entretanto, o tema já não é o mesmo, nem o lugar: o filme se passa na França, embora o protagonista seja um iraniano, e o grande assunto não é mais o desajuste entre um indivíduo e seu país, mas aquele que ocorre entre indivíduos.

A sequência inicial traz os dois protagonistas em um carro que se movimenta pela cidade, e evoca tanto Kiarostami quanto Bergman, influências visíveis no longa. Há algo de essencialmente bergmaniano no filme: um mergulho em uma teia de relações familiares impossíveis, desconexas, uma radiografia da impossibilidade do amor, da conexão, do contato. O tema e a história de Farhadi são de uma força notável, mas que ele esvazia ao fragmentar.

Ahmad retorna à França após quatro anos a pedido de sua ex-mulher, Marie Anne, que quer finalmente oficializar o divórcio. Ela vive com as duas filhas de um relacionamento ainda anterior, o novo marido e o filho dele, cuja mãe está em coma após uma tentativa de suicídio. Como um espectador carinhoso, Ahmad aproxima-se da situação e vai revelando camadas de mentiras, sofrimento e a imensa incapacidade humana de compreensão.

É indiferente que o protagonista seja um iraniano, embora o diretor tente insinuar que o rompimento teve algo a ver com a incapacidade do personagem de viver entre dois mundos. O que levou o casal a romper, e Ahmad a retornar a Teerã, não importa, porque a vida interna de Ahmad pouco importa: ele é espectador para o teatro do restante da família.

Porque ocupa esse lugar de espectador, sua essencial bondade não chega a incomodar. Se Ahmad fosse um personagem completo, do qual todas as facetas deveriam ser vistas, ele se tornaria clichê. É unidimensional porque apenas um lado seu é mostrado ao público, e a atuação de Ali Mosaffa faz muito para que esse lado oculto de fato exista dentro do personagem.

Contudo, há alguns problemas, e alguns clichês, na construção dos demais personagens. As motivações de Lucie, a filha de Marie Anne que, de certa forma, põe a trama em movimento, são estranhas e desconexas. Pode-se argumentar que uma menina de dezesseis anos dificilmente teria tanta clareza de suas ações, o que é válido, e sua confusão não chega a estragar o longa, mas incomoda.

A própria Marie Anne soa estereotipada: a mulher que muda de maridos o tempo todo, impulsiva, vingativa, buscando salvar-se nos homens. Entretanto, a boa construção dos diálogos e, principalmente, a enorme humanidade das atuações faz com que esses clichês soem familiares ao invés de óbvios, construções universais ao invés de saídas fáceis.

O Passado é um filme todo feito desses poréns: um bom filme que se equilibra em falhas. Às vezes elas não comprometem, mas em alguns momentos a sensação é que Farhadi é capaz, inclusive já realizou, algo melhor.

O maior problema ocorre quando se nota que a história ficará em aberto, que de forma idêntica aos seus filmes anteriores, o diretor instaura uma partícula de incerteza, uma dúvida eterna para o espectador e os personagens. Soa repetitivo, soa como uma fixação na forma que funcionou uma vez, mesmo que a narrativa aqui não faça esse pedido. A narrativa de O Passado de fato não pede nenhum tipo de desestabilização do espectador, ou articulações da incerteza pós-moderna. É um drama familiar, uma tragédia da condição humana, e funcionaria perfeitamente em uma estrutura mais redonda, mais bem amarrada, como A Caça, por exemplo, excelente justamente por assumir a forma do drama clássico.

Na escolha de planos, na montagem e nos diálogos, fica claro que Asghar Farhadi é um grande cineasta e O Passado, apesar de todos os erros, não deixa de ser um ótimo filme; só não é excepcional como poderia ser. Principalmente, o diretor parece ter se apaixonado por sua própria estrutura padrão, fascinado com a inovação que lhe serviu tão bem em um primeiro momento, e não parece pronto a abandoná-la quando chega a hora. Se conseguir adaptar sua preferência por formas voláteis às histórias que quer contar, ou se transitar mais confortavelmente entre a narrativa clássica e a fragmentação, poderá se firmar como um dos autores de mais fôlego atualmente.

segunda-feira, 14 de abril de 2014

Filme: Yves Saint-Laurent

domingo, 13 de abril de 2014

Dica de Cinema!

sábado, 12 de abril de 2014

" Nossos complexos, replicou Freud, são a fonte de nossa fraqueza; mas com freqüência são também a fonte de nossa força. "

Entre as preciosidades encontradas na biblioteca da Sociedade Sigmund Freud está essa entrevista. Foi concedida ao jornalista americano George Sylvester Viereck, em 1926. Deve ter sido publicada na imprensa americana da época. Acreditava-se que estivesse perdida, quando o Boletim da Sigmund Freud Haus publicou uma versão condensada, em 1976. Na verdade, o texto integral havia sido publicado no volume Psychoanalysis and the Fut número especial do “Journal of Psychology”, de Nova Iorque, em 1957. É esse texto que aqui reproduzimos, provavelmente pela primeira vez em português.

Setenta anos ensinaram-me a aceitar a vida com serena humildade.

Quem fala é o professor Sigmund Freud, o grande explorador da alma. O cenário da nossa conversa foi uma casa de verão no Semmering, uma montanha nos Alpes austríacos.

Eu havia visto o pai da psicanálise pela última vez em sua casa modesta na capital austríaca. Os poucos anos entre minha última visita e a atual multiplicaram as rugas na sua fronte. Intensificaram a sua palidez de sábio. Sua face estava tensa, como se sentisse dor. Sua mente estava alerta, seu espírito firme, sua cortesia impecável como sempre, mas um ligeiro impedimento da fala me perturbou.

Parece que um tumor maligno no maxilar superior necessitou ser operado. Desde então Freud usa uma prótese, para ele uma causa de constante irritação.

S. Freud: Detesto o meu maxilar mecânico, porque a luta com o aparelho me consome tanta energia preciosa. Mas prefiro ele a maxilar nenhum. Ainda prefiro a existência à extinção.

Talvez os deuses sejam gentis conosco, tornando a vida mais desagradável à medida que envelhecemos. Por fim, a morte nos parece menos intolerável do que os fardos que carregamos.

Freud se recusa a admitir que o destino lhe reserva algo especial.

- Por quê – disse calmamente – deveria eu esperar um tratamento especial? A velhice, com sua agruras chega para todos. Eu não me rebelo contra a ordem universal. Afinal, mais de setenta anos. Tive o bastante para comer. Apreciei muitas coisas – a companhia de minha mulher, meus filhos, o pôr do sol. Observei as plantas crescerem na primavera. De vez em quando tive uma mão amiga para apertar. Vez ou outra encontrei um ser humano que quase me compreendeu. Que mais posso querer?

George Sylvester Viereck: O senhor teve a fama, disse que Sua obra influi na literatura de cada país. O homem olha a vida e a si mesmo com outros olhos, por causa do senhor. E recentemente, no seu septuagésimo aniversário, o mundo se uniu para homenageá-lo – com exceção da sua própria Universidade.

S. Freud: Se a Universidade de Viena me demonstrasse reconhecimento, eu ficaria embaraçado. Não há razão em aceitar a mim e a minha obra porque tenho setenta anos. Eu não atribuo importância insensata aos decimais.

A fama chega apenas quando morremos, e francamente, o que vem depois não me interessa. Não aspiro à glória póstuma. Minha modéstia não e virtude.

George Sylvester Viereck: Não significa nada o fato de que o seu nome vai viver?

S. Freud: Absolutamente nada, mesmo que ele viva, o que não e certo. Estou bem mais preocupado com o destino de meus filhos. Espero que suas vidas não venham a ser difíceis. Não posso ajudá-los muito. A guerra praticamente liquidou com minhas posses, o que havia poupado durante a vida. Mas posso me dar por satisfeito. O trabalho é minha fortuna.

Estávamos subindo e descendo uma pequena trilha no jardim da casa. Freud acariciou ternamente um arbusto que florescia.

S. Freud: Estou muito mais interessado neste botão do que no que possa me acontecer depois que estiver morto.

George Sylvester Viereck: Então o senhor é, afinal, um profundo pessimista?

S. Freud: Não, não sou. Não permito que nenhuma reflexão filosófica estrague a minha fruição das coisas simples da vida.

George Sylvester Viereck: O senhor acredita na persistência da personalidade após a morte, de alguma forma que seja?

S. Freud: Não penso nisso. Tudo o que vive perece. Por que deveria o homem construir uma exceção?

George Sylvester Viereck: Gostaria de retornar em alguma forma, de ser resgatado do pó? O senhor não tem, em outras palavras, desejo de imortalidade?

S. Freud: Sinceramente não. Se a gente reconhece os motivos egoístas por trás de conduta humana, não tem o mínimo desejo de voltar a vida, movendo-se num círculo, seria ainda a mesma.

Além disso, mesmo se o eterno retorno das coisas, para usar a expressão de Nietzsche, nos dotasse novamente do nosso invólucro carnal, para que serviria, sem memória? Não haveria elo entre passado e futuro.

Pelo que me toca estou perfeitamente satisfeito em saber que o eterno aborrecimento de viver finalmente passará. Nossa vida é necessariamente uma série de compromissos, uma luta interminável entre o ego e seu ambiente. O desejo de prolongar a vida excessivamente me parece absurdo.

George Sylvester Viereck: Bernard Shaw sustenta que vivemos muito pouco, disse eu. Ele acha que o homem pode prolongar a vida se assim desejar, levando sua vontade a atuar sobre as forças da evolução. Ele crê que a humanidade pode reaver a longevidade dos patriarcas.

- É possível, respondeu Freud, que a morte em si não seja uma necessidade biológica. Talvez morramos porque desejamos morrer.

Assim como amor e ódio por uma pessoa habitam em nosso peito ao mesmo tempo, assim também toda a vida conjuga o desejo de manter-se e o desejo da própria destruição.

Do mesmo modo com um pequeno elástico esticado tende a assumir a forma original, assim também toda a matéria viva, consciente ou inconscientemente, busca readquirir a completa, a absoluta inércia da existência inorgânica. O impulso de vida e o impulso de morte habitam lado a lado dentro de nós.

A Morte é a companheira do Amor. Juntos eles regem o mundo. Isto é o que diz o meu livro: Além do Princípio do Prazer.

No começo, a psicanálise supôs que o Amor tinha toda a importância. Agora sabemos que a Morte é igualmente importante.

Biologicamente, todo ser vivo, não importa quão intensamente a vida queime dentro dele, anseia pelo Nirvana, pela cessação da “febre chamada viver”, anseia pelo seio de Abraão. O desejo pode ser encoberto por digressões. Não obstante, o objetivo derradeiro da vida é a sua própria extinção.

Isto, exclamei, é a filosofia da autodestruição. Ela justifica o auto-extermínio. Levaria logicamente ao suicídio universal imaginado por Eduard von Hartamann.

S.Freud: A humanidade não escolhe o suicídio porque a lei do seu ser desaprova a via direta para o seu fim. A vida tem que completar o seu ciclo de existência. Em todo ser normal, a pulsão de vida é forte o bastante para contrabalançar a pulsão de morte, embora no final resulte mais forte.

Podemos entreter a fantasia de que a Morte nos vem por nossa própria vontade. Seria mais possível que pudéssemos vencer a Morte, não fosse por seu aliado dentro de nós.

Neste sentido acrescentou Freud com um sorriso, pode ser justificado dizer que toda a morte é suicídio disfarçado.

Estava ficando frio no jardim.

Prosseguimos a conversa no gabinete.

Vi uma pilha de manuscritos sobre a mesa, com a caligrafia clara de Freud.

George Sylvester Viereck: Em que o senhor está trabalhando?

S. Freud: Estou escrevendo uma defesa da análise leiga, da psicanálise praticada por leigos. Os doutores querem tornar a análise ilegal para os não médicos. A História, essa velha plagiadora, repete-se após cada descoberta. Os doutores combatem cada nova verdade no começo. Depois procuram monopoliza-la.

George Sylvester Viereck: O senhor teve muito apoio dos leigos?

S. Freud: Alguns dos meus melhores discípulos são leigos.

George Sylvester Viereck: O senhor está praticando muito psicanálise?

S. Freud: Certamente. Neste momento estou trabalhando num caso muito difícil, tentando desatar os conflitos psíquicos de um interessante novo paciente.

Minha filha também é psicanalista, como você vê…

Nesse ponto apareceu Miss Anna Freud acompanhada por seu paciente, um garoto de onze anos, de feições inconfundivelmente anglo-saxonicas.

George Sylvester Viereck: O senhor já analisou a si mesmo?

S. Freud: Certamente. O psicanalista deve constantemente analisar a si mesmo. Analisando a nós mesmos, ficamos mais capacitados a analisar os outros.

O psicanalista é como o bode expiatório dos hebreus. Os outros descarregam seus pecados sobre ele. Ele deve praticar sua arte à perfeição para desvencilhar-se do fardo jogado sobre ele.

George Sylvester Viereck: Minha impressão, observei, é de que a psicanálise desperta em todos que a praticam o espírito da caridade cristão. Nada existe na vida humana que a psicanálise não possa nos fazer compreender. “Tout comprec’est tout pardonner”.

Pelo contrário! – bravejou Freud, suas feições assumindo a severidade de um profeta hebreu. Compreender tudo não é perdoar tudo. A análise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que podemos evitar. Ela nos diz o que deve ser eliminado. A tolerância com o mal não e de maneira alguma um corolário do conhecimento.

Compreendi subitamente porque Freud havia litigado com os seguidores que o haviam abandonado, por que ele não perdoa a sua dissensão do caminho reto da ortodoxia psicanalítica. Seu senso do que é direito é herança dos seus ancestrais. Una herança de que ele se orgulha como se orgulha de sua raça.

Minha língua, ele me explicou, é o alemão. Minha cultura, mina realização é alemã. Eu me considero um intelectual alemão, até perceber o crescimento do preconceito anti-semita na Alemanha e na Áustria. Desde então prefiro me considerar judeu.

Fiquei algo desapontado com esta observação.

Parecia-me que o espírito de Freud deveria habitar nas alturas, além de qualquer preconceito de raças que ele deveria ser imune a qualquer rancor pessoal. No entanto, precisamente a sua indignação, a sua honesta ira, tornava o mais atraente como ser humano.

Aquiles seria intolerável, não fosse por seu calcanhar!,

Fico contente, Herr Professor, de que também o senhor tenha seus complexos, de que também o senhor demonstre que é um mortal!

Nossos complexos, replicou Freud, são a fonte de nossa fraqueza; mas com freqüência são também a fonte de nossa força.

Fonte: http://www.freudiana.com.br/destaques-home/entrevista-com-freud.html

sexta-feira, 11 de abril de 2014

quarta-feira, 26 de março de 2014

Sugestão de leitura.

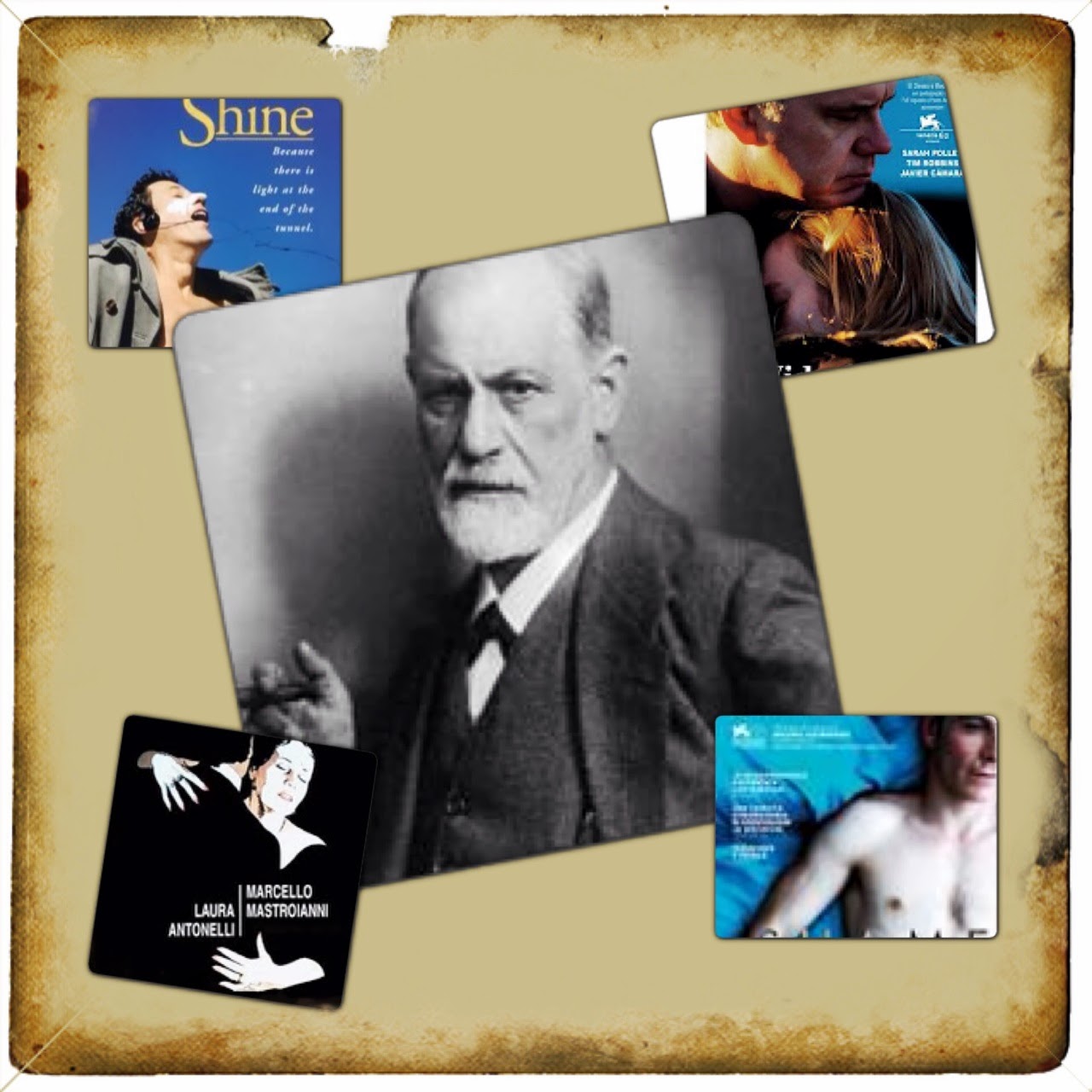

"O livro é resultado de uma seleção de 20 títulos, dentre os filmes analisados no Fórum de Psicanálise e Cinema, projeto de extensão da UNIRIO apresentado há sete anos. A força da linguagem cinematográfica favorece a aproximação com o contexto psicanalítico. O cinema cria sua própria dicção, enquanto a psicanálise estimula a plenitude da verbalização, como um caminho para expressar conflitos e traumas que impedem a plena compreensão da realidade interna.

Para os autores, o vínculo entre a Psicanálise e o Cinema se fortalece com a triangulação obtida com a Museologia, em sua contribuição com a memória social, suporte às identidades e reforço à noção de pertencimento. Se a Psicanálise se insere na vida intelectual, afetiva e mental das pessoas, possibilitando o entendimento de conflitos, neuroses e psicoses, o Cinema, nas palavras do mestre espanhol Luis Buñuel (1982), “é o melhor instrumento para exprimir o mundo do sonho, da emoção e do instinto”.